مؤتمر عاشوراء الفكر… والتجسيد

الشيخ رائد الستري

أقدم ورقتي هذه ضمن قسمين أتناول فيهما

القسم الأول: المنطلقات الفكرية للمؤتمر.

القسم الثاني: تجسد الأهداف في جلسات المؤتمر.

القسم الأول

المنطلقات الفكرية للمؤتمر

أهداف المؤتمر:

رسم المؤتمر منذ انطلاقته الأولى في عام 1428هـ-2007م أهدافا واضحة له، ورؤية استراتيجية تشكل الرسالة التي يسعى لتحقيقها، وقد عبر عنها في مؤتمره الأول واختزلها في أهداف ثلاثة[1] هي:

1- التأكيد على أهمية هذا الموسم ودوره الكبير في حركة الأمة في مختلف أبعادها وجوانبها المختلفة ودوره في بناء الأمة وصقل الجيل الشاب المؤمن وبيان الرؤية الدينية ومعالم الدين وشريعة الله من خلال ثورة الإمام الحسين عليه السلام .

2- التواصل مع الأطراف المعنية بقضية الإحياء العاشورائي من خطباء وشعراء ورواديد وأصحاب حسينيات وإعلاميون وغيرهم، إيماناً منه بدورهم الكبير والفاعل وتأثيرهم الجلي في حركة الموسم سلباً أو إيجاباً، هذا من جهة ومن جهة أخرى تواصل هؤلاء المعنيين مع بعضهم البعض، ولا شك بأن التواصل بين الأطراف والجهات المعنية بموسم عاشوراء له من الثمرات الشيء الكثير.

3- إيجاد فرصة للحديث المركز حول حركة الإحياء العاشورائي في أبعاده ومظاهره المختلفة من خلال الدراسات والبحوث والمناقشات العلمية الدقيقة مما ينعكس تطويرا في حركة الإحياء وتلافياً لنقاط الضعف والخلل وجوانب القصور.

المنطلقات الفكرية والعقدية لأهداف المؤتمر:

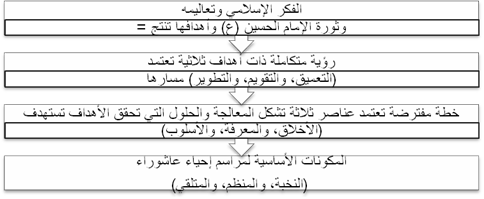

وإذا أردنا أن نفكك هذه الأهداف لنلامس الرؤية والفلسفة التي انطلقت منها نجدها ترتكز على محاور ثلاثة (التعميق، والتقويم، والتطوير) مستمدة من جملة النصوص الشرعية والتعاليم الإسلامية.

وتوضيح ذلك:

1- الهدف الأول: التعميق:

يسعى لتعميق الثورة الحسينية في الوجدان الإسلامي واستغلال دورها وأثرها في بناء وصناعة أمة وجيل أكثر وعيا وإستقامة وعزة، بما يحافظ على الهوية الإسلامية الأصيلة، ومفهوم الولاية والإمامة لأهل البيت (ع).

وهذا نابع من تعاليم القرآن الكريم والروايات المؤكدة على هذا الجانب منها:

- قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)[2].

- قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)[3].

- ما ورد عن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) أنّه قال:(اتقوا الله وكونوا أخـوة بررة متحابّين في الله متواصلين متواضعين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا)[4].

- وعن الصادق (ع) : (حدثوا عنا ولا حرج، رحم الله من أحيا أمرنا)[5].

2- الهدف الثاني: التقويم:

حيث أن مراسم الإحياء يقوم بها الناس عامة على اختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية والسلوكية، فمن الطبيعي أن ترى في بعض الجنبات حيثيات تحتاج للتقويم والتصحيح، ولذلك كان التقويم هدفا من أهداف المؤتمر وهو نابع من جملة التعاليم الصادرة من قبل الشارع المقدس الحاثة والمؤكدة على ملاحقة أي إعوجاج مهما كان حجمه، وأينما كان موقعه.

فضلا على أن الإنحراف في أي جانب كان سواء العقدي أو الخلقي وغيره يتصادف والهدف الأساس الذي سار من أجله الإمام الحسين (ع)، فلا محيص من جعل التقويم هدفا من أهداف المؤتمر.

نذكر منها:

- قوله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[6].

- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِوَالْأَقْرَبِينَ)[7].

- قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[8].

- ما ورد عن الإمام الحسين (ع) : (وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه السلام فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين)[9].

- قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) – لقوم من أصحابه -: (إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم،

وكيف لا يحق لي ذلك ؟ ! وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه)[10].

3- تطوير الإحياء الحسيني وتجديده :

مما لا ريب فيه أن التعاليم الإسلامية تتناسب وكل الأجيال والأزمان، وحيث أن ثورة الإمام الحسين (ع) تشكل تجسيدا وتطبيقا معصوما لتعاليم الإسلام وأحكامه فإنّ هذا يعني أن الثورة الحسينية إحياؤها إحياء للدين وتعاليمه المتناسبة وكل الأجيال والأزمان.

ويؤكد على ذلك جملة من النصوص منها :

- قوله تعالى: (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)[11].

- قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَل)[12].

- ما ورد عن رسول الله (ص) : (إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا)[13].

غير أننا حينما نطالع الروايات الواردة في هذا السياق نجد الحاجة الماسة جدا لتجديد الدين من خلال تطويره، ومحاولة مقاربته مع الواقع والوسائل المستحدثة، وتبسيط تعاليمه وإيصالها لكافة الناس مع اختلاف مستوياتهم الفكرية.

وفي هذا الصدد نقرأ ما ورد عن أهل بيت العصمة (ع):

- يُروى عن رسول الله (ص) قوله: (إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)[14].

- وعنه أيضا (ص) : (يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد)[15].

- وعن الإمام الصادق (ع): (إن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، وانتهال المبطلين، وتأويل الجاهلين)[16].

- ما ورد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: (رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له : وكيف يحيى أمركم ؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)[17].

هل تمكن المؤتمر من تجسيد أهدافه؟

دعونا ننظر نظرة تقييمية لعمل المؤتمر في الفترة الماضية، ومقدار ما حققه من الأهداف التي رسمها.

والنظرة التقييمية تستدعي بنا أن نرسم الخط الذي كان من المفترض أن يسير عليه المؤتمر تحقيقا لأهدافه، ثم ننتقل إلى الخط الفعلي الذي سار عليه المؤتمر ومدى اقترابه من الخط المفترض.

الخطة المفترضة المحقّقة للأهداف:

كي نرسم الخطة المفترضة والمحققة للأهداف المحددة، لابد لنا أن نتعرف على مكونات الفعالية المستهدفة من قبل المؤتمر ونعني بذلك (مراسم إحياء عاشوراء المتنوعة)، ثم نحدد الإشكاليات المهمة في كل مكون والتي تحتاج (التعميق والتقويم والتطوير)، لنضع بعد ذلك خطة معالجة تلامس تلك الإشكاليات لدى المكونات، وهذه ما يجب أن يقوم به المؤتمر في فعالياته السنوية.

فالخطة التي ترسم لنا المسار المفترض نحتاج لتحديدها:

1- تحديد المكونات الأساسية للمراسم العاشورية.

2- تحديد أبرز الإشكاليات التي تحتاج (التعميق والتقويم والتطوير).

3- رسم الخطوط العامة لمعالجة تلك الإشكاليات والتي تمثل أساس الخطة التي يجب أن يسير عليها مؤتمر عاشوراء.

أولا: مكونات المراسم العاشورية:

موسم عاشوراء موسم يشارك فيه كل الناس، المرأة والرجل، والطفل والكبير، مع اختلاف في الأدوار التي يقومون بها في الفعاليات العاشورية المتنوعة.

غير أنه يمكن لنا أن نحدد أربعة مكونات أساسية تجمع كل الفعاليات:

الأول: النخبة: من أمثال الخطيب والمحاضر والرادود والرسام والمسرحي والفنان و.. .

والدور الذي يقوم به هذا المكون هو عرض المنتوج الفكري والثقافي والإجتماعي ونحو ذلك المتصل والمرتبط بعاشوراء.

الثاني: المنظم: من أمثال الإداري في المأتم والجمعية الحسينية والمتطوع بالخدمة للمعزين والمستمعين وغيرهم.

والدور الذي يقوم به هذا المكون هو تقديم الخدمات التي تساعد على تيسير وتسيير عرض المنتوج النخبوي وحركة التلقي، وتعديدها وتنويعها، والإشراف عليها وانتقائها.

الثالث: المتلقي: من أمثال المستمعين في المأتم والمعزين ونحو ذلك.

ويتمثل دورهم في التفاعل مع المراسم المنظمة والمتضمنة لعرض منتوجات فكرية وثقافية وإجتماعية متنوعة، وضخ التبرعات لإحياءات عاشوراء.

ثانيا: أبرز الإشكاليات في كل مكون:

كل مكون يعيش إشكاليات مختلفة، وبقاؤها من دون معالجة تعني افتقاد الفعاليات للعمق والتطوير وحاجتها للتقويم، فدعونا نستعرض أبرز تلك الإشكاليات في كل مكون، ثم نذكر الإشكاليات المشتركة.

أ- الإشكاليات الخاصة بكل مكون:

الأول: إشكاليات النخبة:

حيث ذكرنا أن دور النخبة يتمثل في عرض المنتوج الفكري والثقافي والإجتماعي وغيره، فإنّ النخبة تشكل الركيزة الأساس في الفعاليات العاشورية، ومنها تبدأ أو تتوقف حركة التعميق والتقويم والتطوير، فعندما تمارس النخب دورها بشكل صحيح ترى تدفقا وحياة للثورة الحسينية في قلوب المؤمنين لظة طرية، وتجد التقويم لكل انحراف عن الخط الحسيني في المراسم العاشورية، بل نتقل إلى التطوّر والإزدهار في الفكر والثقافة والسلوك الإجتماعي.

أما إذا بقيت النخبة تعيش إشكاليات متعددة، تمنعها وتحجبها عن ممارسة دورها بالشكل المطلوب فإنه إن لم تتوقف المسيرة عن السير وهذا الحد الأدنى من السلبيات فإنها تسير في الإتجاه المعاكس تماما.

ويمكن لنا أن نذكر أبرز الإشكاليات فيما يلي:

1- ضعف المنتوج وضحالته.

2- عدم التنوع في الطرح والعرض.

3- عدم القدرة على إيصال النتاج.

4- ضعف المؤهل والكفاءة العلمية.

5- عدم الالتزام وخلف المواعيد.

وكل إشكالية تفرز جملة من السلبيات التي تضعف الفعاليات الحسينية وتملؤها بجملة من السلبيات.

الثاني: إشكاليات المنظم:

لاشك أن المنظم له دور كبير في تعميق وتقويم وتطوير الفعاليات العاشورية، لما يمثله دوره من محور أساسي في ذلك، حيث يتلخص دوره في الإشراف والإنتقاء والتسيير للفعالية والمتابعة لها.

ولذا تجد الآثار السلبيات سرعان ما تنعكس على الأحياء العاشوري متى ما عاش المنظمون اشكاليات سلبية.

فكثير من السلبيات التي تعيشها بعض الفعاليات العاشورية مصدرها المنظمون، حيث أن الإعداد للفعالية يبدأ من المنظم ليسير باتجاه انتقاء النخبة وتنظيم حضور المتلقي.

فالبداية معه وإذا كانت البداية ضعيفة مليئة بالسلبيات فلا شك أن مراسم الإحياء ستكون كذلك أيضا.

ويمكن لنا أن نوجز أبرز الإشكاليات المرتبطة بالمنظم والتي تفرز بدورها جملة من السلبيات، إلا أننا سنذكر بعض ما تفرزه:

1- ضعف المؤهل والكفاءة.

مما يعني فقد القدرة على تمييز مستوى النخبة المنتقاة، والوقوع في الإشكالات الشرعية المرتبطة بالوقف والتصرف في الأموال ونحوه.

2- الانغلاق والتعصب.

والذي ينتج نهجا الفرقة والتهميش ما بين الأفراد بعضهم البعض، والتقليدية المتعصبة التي لا تقبل التطور وترفض الإزدهار.

3- إحكام السلطة والتفرد بها.

وبها تحصل الإماتة للرأي الآخر، وعدم السماح بتدفق الدماء والعقول الجديدة والمستنيرة.

الثالث: إشكاليات المتلقي:

بحسب ما هو دارج ومألوف في المراسم الحسينية فإنّ دور المتلقي يتمثل في التلقي والانفعال بالمنتوج الفكري والثقافي والإجتماعي ونحوه، المقدم والمعروض من النخبة، وفق ما يسيّره المنظمون.

وفي الآونة الأخيرة تمرد المتلقون على هذا الدور ليمارسوا دورا مهما، يشكل الأداة الدافعة والمحفزة بل والمراقبة لأداء النخبة والمنظم.

وهذا الدور يتمثل في النقد والإصرار على المشاركة في اختيار وانتقاء النخبة ونوع المعروض، وكيفية سير التنظيم وقوانينه، وممارسة دور النقد لكل ما يجري.

ولا شك أنّ هذا الدور الأخير متى ما مورس بشكله الصحيح ساهم في تعميق وتقويم وتطوير الفعاليات العاشورية.

إلا أننا نجد المتلقين كسابقيهما يمارسون دورهم مع بعض السلبيات نوجزها فيما يلي:

1- عدم الحضور في الفعاليات ومراسم الإحياء.

وهذا يعني افتقاد المتلقي للمراقبة الدقيقة للمراسم مما يعني افتقاد عنصر من عناصر المصداقية في النقد، فكيف تنقد وأنت لم تكن متابعا.

2- الخطأ في توجيه النقد.

حيث لا يكون النقد صحيحا أو إذا كان صحيحا لم يكن موجها بشكل صحيح للجهة المسؤولة.

3- التعالي والتكبر والبخل المادي.

بحيث يجعل المتلقي أصمًّا لا يستفيد من عطاءات النخب وما تقدمه من نتاجات معرفية قد تكون في بعض الأحيان راقية، وببخله المادي يضعف المؤسسة الحسينية ويمنعها من تقديم الأفضل.

ب- الإشكاليات المشتركة:

من خلال ما ذكرنا نجد أن هناك إشكاليات مشتركة بين المكونات الأساسية الثلاث تتلخص فيما يلي:

1- إشكاليات العقل والمعرفة:

حيث وجدنا أن جملة من الإشكاليات ترتبط بالجانب المعرفي والعقلي لدى المكون.

2- إشكاليات في العرض ووسائل إيصال المعرفة والأسلوب:

مما يعني التقليدية في الطرح والعرض، وعدم الإنفتاح على الوسائل المعرفية الأخرى والحديثة.

3- إشكاليات أخلاقية ذاتية وإجتماعية:

وهي التي تتمحور حول الذات والأنا والأخلاق مع الآخرين وتسبب إرباكا كبيرا للجانب المعرفي والخلقي، وتؤثر على سير الفعاليات والمراسم.

ثالثا: الخطوط العامة للمعالجة:

بعد معرفة مكونات المراسم العاشورية واشكاليات كل مكون والإشكاليات العامة لكل المكونات، يمكن لنا الآن أن نحدد الخطوط العامة للمعالجة وهي ثلاثة خطوط أساسية:

الأول: خط المعالجة الأخلاقية.

الثاني: خط المعالجة المعرفية.

الثالث: خط المعالجة للوسائل والأدوات.

وقد رتبتها على وفق تقديم الأهم فالمهم، ولذكر شيئا من التوضيح:

الأول: خط المعالجة الأخلاقية والسلوكية:

كثيرا من الإشكاليات والسلبيات في فعالياتنا مصدرها المشكلة الأخلاقية، وفي الواقع فإنّ بقاء هذا المشكل على حاله دون معالجة يعني تعطيل الارتقاء المعرفي وجمود الحركة التطويرية لفعالياتنا، ولا يكفي تقديم الحلول الفكرية دون الأخلاقية، فإن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن المشكل الأخلاقي يقف عثرة لحركة الفكر والتفكير ويحول دون الوصول إلى التكامل والوعي.

ومن ذلك قوله تعالى:

(إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ)[18].

فإن رحلة الشقاء لإبليس بدأت من المشكل الأخلاقي المتمثل في حب الذات والأنا، وهكذا هي المشكلات الأخلاقية تعيق الفكر والتكامل والوعي.

الثاني: خط المعالجة المعرفية:

وجدنا أن جملة من الإشكاليات في مكونات المراسم العاشورية تكمن في الضعف المعرفي، ولذا نحتاج إلى حلول معرفية تمتد إلى كل المساحات الفكرية منها والثقافية والعقائدية والفقهية والإدارية وغير ذلك.

الثالث: خط المعالجة للوسائل والأدوات والأسلوب:

قد يعيش بعض الناس ثراءً معرفيا وخلقيا عاليا، إلا أنه لا يستطيع أن يوصله إلى الناس، وهنا تبرز الحاجة إلى ابتكار الأسلوب وتعلمه، وتنويع الأداوات وتكثيرها لنصل إلى ما عبر عنه الإمام الرضا (ع) (إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا). وتحقيقا لقوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)[19].

شمولية المعالجة واستيعابها للمكونات:

خطوط المعالجة التي ذكرناها لابد أن تشتمل على صفة الشمولية والاستهداف للمكونات الثلاثة الأساسية (النخبة والمنظم والمتلقي) وإلا لم نصل في معالجتها إلى ما كنا نرجوه من تحقيق (العمق والتقويم والتطوير).

- خلاصة القسم الأول:

القسم الثاني

مدى تجسيد الخطوط العامة المفترضة

والمحققة للأهداف في المؤتمر:

عقد المؤتمر في السنوات السابقة خمس جلسات، بدءا من عام 1428هـ- 2007م، قدمت خلالها عدة أوراق ونظمت عدة ورش عمل متنوعة.

وورش العمل الأوراق المقدمة فيها كثيرة، وهي أكثر تنوعا وشمولا.

ودعونا نتتبع بعض الأوراق والكلمات التي قدمت وخط المعالجة التي لامسته في الخطة العامة التي سبق وأشرنا لها:

| مؤتمر عاشوراء الأول الممارسات العاشورائيّة.. نقدًا ومعالجة | |||

| الورقة | نوع المعالجة المقدمة فيها | المكون المستهدف | |

| الممارسات الخاطئة في عاشوراء وسبل معالجتها (1) | (الأخلاق والسلوك) | المنظم والمتلقي | |

| الحضور النسائيّ في الشعائر الحسينيّة | (الأخلاق والمعرفة والأسلوب) | المنظم والمتلقي | |

| الممارسات الخاطئة في عاشوراء وسبل معالجتها (2) | (الأخلاق والمعرفة والأسلوب) | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| الإبداع والتطوير في الممارسات العاشورائيّة | (الأسلوب والأدوات) | النخبة والمنظم | |

| شرعيّة الممارسة العاشورائيّة | (المعرفة) | النخبة | |

| المشاركة النسائيّة في الشعائر الحسينيّة | (المعرفة والأسلوب) | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| مؤتمر عاشوراء الثاني المنبر الحسيني.. المسؤوليات والتحديات | |||

| كلمة: قيمة هذه الملتقيات بمقدار ما تملك من قرارات متحركة | (الأخلاق والمعرفة والأسلوب) | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| وظيفتنا تجاه المنبر الحسيني | (المعرفة) | النخبة | |

| استثمار الشعر في رسم الطقوس والعبادات الدينية الإسلامية | (الأسلوب) | النخبة | |

| التحقيق التاريخيّ والخطيب الحسيني المعاصر) | (المعرفة) | النخبة | |

| كلمة: المنهج لإعداد الخطيب منهجًا تقليديًّا عفويًّا فرديًّا | (المعرفة) | النخبة | |

| من أخطر التحديات التي تواجه المنبر الحسيني دعوات الإصلاح المختلفة | (المعرفة) | النخبة | |

| ضرورة ملحّة لإعداد مؤسسة المنبر الحسيني | (المعرفة) | النخبة | |

| المأتم الحسينيّ مؤسّسة دينيّة تملك موقعًا متميّزًا جدًّا في الواقع الشّيعيّ | (المعرفة) | النخبة والمنظم | |

| كلمة: المؤسسة الحسينية جماهيرية بامتياز | (المعرفة) | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| مؤتمر عاشوراء الثالث إعلام عاشوراء .. تطوير والتزام | |||

| ( مقومات وآليات التطوير في الإعلام الحسيني | المعرفة والأسلوب | النخبة | |

| (الوسيلة الإعلامية للإعلام العاشورائي ضوابط وأحكام | المعرفة والأسلوب | النخبة | |

| (أدوار وخصائص ومقومات الإعلام الحسيني | المعرفة والأسلوب | النخبة | |

| مؤتمر عاشوراء الخامس الموكب الحسينيّ.. الواقع والطّموح | |||

| دور الموكب في إحياء قضية عاشوراء وقضايا الإسلام | المعرفة والأسلوب | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| جمهور الموكب الحسيني.. الدور والمسؤولية | المعرفة | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| الموكب الحسينيّ.. رؤية شرعيّة في الممارسات | المعرفة والأخلاق | النخبة والمنظم | |

| أهمية ودور هيئات تنظيم الموكب الحسينيّ | المعرفة والأسلوب | المنظم | |

| مؤتمر عاشوراء الخامس مؤسسة الحسينية | |||

| ورقة عمل: الواقع الإداري في المؤسسة الحسينية | المعرفة والأسلوب | النخبة والمنظم | |

| مؤسسة الحسينيَّة مقومات وتحدِّيات العمل المؤسَّساتيّ | المعرفة والأسلوب | النخبة والمنظم | |

| المؤسَّسة الحسينيّة ودورها في لمِّ الشَّمل | الأخلاق والمعرفة والأسلوب | النخبة والمنظم والمتلقي | |

| قراءة تاريخيَّة في أدوار مؤسَّسة الحسينيّة | المعرفة | النخبة | |

| مؤسَّسة الحسينيَّة ومسؤوليَّة إحياء الشَّعائر | المعرفة | النخبة والمنظم |

الملاحظات العامة على جلسات المؤتمر والتوصيات:

1- الخطوط الحاضرة والأخرى الغائبة:

تتميز ورش العمل التحضيرية التي تسبق عقد المؤتمر، بالكثير من الحيوية والنشاط والثراء، فحجم الكم المعرفي الذي يطرح خلالها كبير، بالإضافة إلى التنوع الكبير الذي يلامس كل الخطوط تقريبا.

نعم الورقات الأساسية للمؤتمر حملت كما معرفيا بحجم جيد، وتميزت بعضها بالتنظيم والعمق والفكر والتقويم لمواطن الخلل.

إلا أنّ حضور الخط الأخلاقي والسلوكي في الأوراق الأساسية كان خجولا لحد كبير.

2- تجسيد الأفكار والرؤى خارج قبة المؤتمر:

رغم الحضور الجيد للمؤتمر لدى النخب، والإعداد المتميز، وتضخم حجم الطرح المعرفي للمؤتمر سنة بعد أخرى إلا أن كل ذلك لا نراه متجسدا خارج قبة المؤتمر إلا قليل، ومن هنا نحتاج إلى أساليب تنقل ما يتم طرحه من رؤى في المؤتمر إلى الناس وكل مكونات المجتمع.

3- النمطية وعدم التغير:

شهد المؤتمر في جلسات الخمس الماضية تبدل وتغير، غير أنه بطيء وليس نوعيا، لذلك نحتاج أن نفكر في تغيير نمط المؤتمر مستفيدين في ذلك من أنماط المؤتمرات العالمية المتنوعة.

4- المشاركة والتفاعل:

تعدّ الورش الجانب الذي تتجسد فيه المشاركة والتفاعل، ونحن بحاجة لنقل هذا النوع من الحيوية والنشاط للأوراق الرئيسية أيضا.

5- شمولية الإستهداف:

تركزت أغلب أوراق المؤتمر في استهدافها لفئة النخبة مهملة في ذلك فئة المنظمين والمتلقين إلا في أوراق معدودة.

6- فقدان التواصل بين المكونات الأساسية:

لا نجد تجسد كبيرا للتواصل بين المكونات الأساسية لمراسم الإحياء العاشوري إلا في المؤتمر وسرعان ما تزول بعده، فلابد من البحث عن آلية للتواصل المستمر.

7- ما بعد المؤتمر:

تتسارع الخطوات وتتكثف الجهود لقد المؤتمر ليظهر في صورة مشرقة متميزة كل عام وذلك بفضل جهود الجهة المنظمة مشكورة على ذلك.

ولكن السؤال ماذا بعد المؤتمر؟

هل هناك خطط لتطبيق التوصيات، لتفعيلها لتكون قرارات، ولماذا لا يتواصل العمل طوال العام تحضير وإعدادا ومتابعة للمؤتمر، فإن حجم المؤتمر قد كبر كثيرا ولابد لنا أن نستفيد من ذلك كما يجب، ولا يكون ذلك إلا من خلال جهة تبقى لتعمل على طوال السنة وتهتم بكل منجزات المؤتمر.

[1] مطوية تعريفية للمؤتمر ذكرت في ضمنها هذه الأهداف.

[2]– الحج 32.

[3] – يوسف 111.

[4] – وسائل الشيعة، ج12، ص22.

[5] – بحار الأنوار، ج2، ص151.

[6] – آل عمران 104.

[7] النساء 135.

[8] – التوبة 71.

[9] – بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 44، ص 329 – 330.

[10] – ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج 3، ص 1942.

[11] – يوسف 111.

[12] – الاسراء 89.

[13] – مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج 10، ص 318.

[14]– ميزان الحكمة – محمد الريشهري – ج 3 – ص 2554.

[15] – (م.ن).

[16] – (م.ن).

[17] – عيون أخبار الرضا (ع)، الشيخ الصدوق، ج 2، ص 275

[18] – البقرة 34.

[19] النحل 125.